L’Arpa celtica e il flauto di Pan

(ovvero, "il perduto amore")

In quegli anni eravamo preda di vitali turbolenze, di spensierate e

straordinarie sofferenze ormonali; eravamo pieni di luminose aspettative nell’incoscienza di chi immaginava il mondo in progressivo e inarrestabile sviluppo spirituale ed economico; per noi

adolescenti la crisi del '29 era solo un racconto un po’ sbiadito da libri di storia contemporanea e la televisione sapeva ancora mantenersi nei limiti di un servizio

pubblico accettabile. Neppure quella tragica mattina del 16 Marzo '78 riuscì a scuotere le nostre certezze tutte protese verso un futuro radioso fatto di note e di ardori eroico-sentimentali: per noi

“idealisti del bello” il rapimento di Aldo Moro, pur rappresentando un salto di qualità del più becero terrorismo politico-ideologico (se non peggio...) era ancora qualcosa di incomprensibile che non

poteva minimamente coniugarsi con la nostra idea di società.

Una mattina soleggiata di pochi mesi prima il Maestro Giovanni Gatti, nella cui villa io e altri due allievi di flauto eravamo ospiti, ci aveva indicato con orgoglio l’abitazione del suo grande amico

statista. Su Monte Mario doveva esserci stato da poco un temporale fuori dall’ordinario, dal momento che si vedevano sparsi qua e là grossi alberi sradicati dalla furia del vento. Quasi un presagio.

Quel giorno di preludio primaverile , in cui il cielo della Repubblica si oscurò a notte, si interruppero le lezioni di musica per riflettere sull’accaduto: nella mia mente giovane cercavo di

recuperare le immagini di quel luogo tragico visto poco tempo prima. Una situazione che sembrava surreale.

In quegli anni noi giovincelli eravamo alla ricerca della ragazza ideale, che potesse alimentare le nostre ambizioni e su cui proiettare un'idea ancora acerba di sentimento. Il desiderio sessuale,

fortissimo, sembrava un lupo assatanato alla ricerca di possibili “prede”, anche se poi, facilmente, nell’incontro ravvicinato con la “Beatrice” di turno tale desiderio si smussava per squagliarsi in

un sentimento ora proiettato ora reale e intenso.

Nelle ampie sale del Conservatorio dall’acustica generosa sentivo risuonare note misteriose e intelligenti di pianoforti e di strumenti a fiato dal timbro dolce e nasale, o limpido e chiaro.

Soprattutto, ascoltavo rapito il suono dell’arpa immaginando le dita sottili dell’esecutrice muoversi con grazia sulle corde colorate: sostavo nel corridoio per minuti interi trattenendo il respiro e

cercando di cogliere col pensiero l’espressione dell’arpista al di là della porta chiusa. La immaginavo tutta assorta nella lettura dello spartito, con gli occhi magneticamente attratti dai segni

complicati, dietro occhiali dalla montatura scura che contrastavano meravigliosamente col viso che li ospitava quasi a volerne evidenziare la simpatia disarmante. Quel viso ormai lo sognavo anche ad

occhi aperti mentre dal grande finestrino della corriera vedevo scorrere le case un po’ tutte uguali ai bordi della strada per il mare, o sul treno nel breve tragitto da Cesenatico a Bellaria.

Traboccante di desiderio trascorrevo notti insonni nelle quali, per uno strano processo chimico, l’appetito sessuale sublimava in affetto profondo, e in un movimento circolare ininterrotto il

sentimento si trasformava di nuovo in fremiti di desiderio materiale senza fondo, in un vortice di emozioni che facevano bramare il sorgere del sole e il ritorno tra le spesse e antiche mura del

“Giovan Battista Martini” (allora sezione staccata del Conservatorio di Bologna).

Il dopo Gatti, caratterizzato per lo più da insegnanti giovani e simpatici, l’orario flessibile dell’Accademia che lasciava ampi spazi ai rapporti umani e il senso di libertà interiore che mi

derivava dall’aver saputo mollare gli studi tecnici per quelli artistici (a me più confacenti) furono elementi decisivi per ritrovare una dimensione più idonea.

Ma in casa respiravo ostilità per quella mia scelta così radicale: l’azienda di famiglia avrebbe preteso da me ben altre aspirazioni e il peso dell’insoddisfazione strisciante che avvertivo in ogni

sguardo e in ogni parola di miei fu la croce che dovetti sopportare. Avrò avuto non più 10 anni quando mio padre mi portò con sé alla fabbrica di cucine per Alberghi per pronunciare la frase più

classica che un genitore possa rivolgere a un figlio: “un giorno tutto questo sarà tuo”. Provai un (allora inconfessabile) senso di nausea perché sapevo di essere vittima d’una illusione, e

la stima che nutrivo nei confronti di questo genitore imprenditore che tutti ammiravano per i suoi successi professionali cominciò a indebolirsi.

A distanza di qualche anno, se da una parte l’entusiasmo per la nuova strada intrapresa mi trascinava come un vento impetuoso e benefico, dall’altra vedevo addensarsi all’orizzonte nuvole nere

cariche di ulteriori e più gravi malesseri. Quanto più mio padre era considerato uomo di successo, intelligente e generoso, tanto più mi sentivo oscurato dalla sua ombra imponente e ingombrante e

faticavo a intrecciare rapporti umani duraturi, soprattutto con le ragazze e in particolare con colei che per prima era riuscita a insinuare nel mio cuore l’idea d’intraprendere una relazione seria e

duratura! A quel punto l’istinto di conservazione (della già lesa dignità) m’impose di prendere distanza in modo maldestro da ciò che sentivo di amare, trascinato come in un fiume in piena da un

orgoglio ferito che avrebbe fatto molto per crearmi il vuoto intorno, fino a spingermi giù, nel baratro dell’autolesionismo. Iniziai a sbagliare cercando di rendere di me stesso una pessima immagine,

soprattutto agli occhi di coloro che avrei rischiato di coinvolgere in tanta insoddisfazione, quindi in una situazione psicologicamente difficile. Pensai che forse il buon dio non mi stesse

proponendo una strada spianata verso il successo bensì un percorso più lungo e tortuoso verso non si sa cosa.

Certi fatti della mia giovinezza sono poi finiti nel dimenticatoio. Solo negli ultimi anni ho provato a riesumare dal baule polveroso dei ricordi immagini e volti, uno in particolare. Sull’onda del

mio interesse spirituale per la Scozia, che oserei definire “genetico”, ogni tanto sento riecheggiare il suono di un’arpa celtica, ed è come se tracce del fauno che avevo in me volessero riprendere

corpo, rivivere per un lungo attimo, per incrociare con quell'arpa magica un timido e delicato contrappunto…

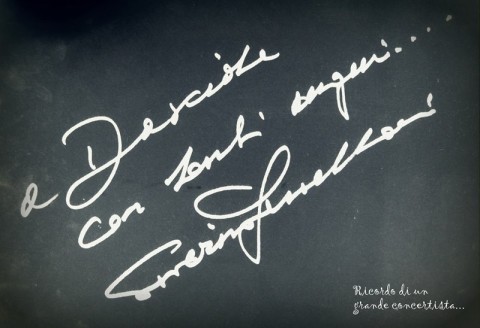

Davide Crociati